⽔族館の魅⼒をアピールできる

「⾳」をテーマにしたアプリを開発

情報ネット‧メディアコース 2年

ASUKA MATSUBARA

横浜‧⼋景島シーパラダイス

-

知る

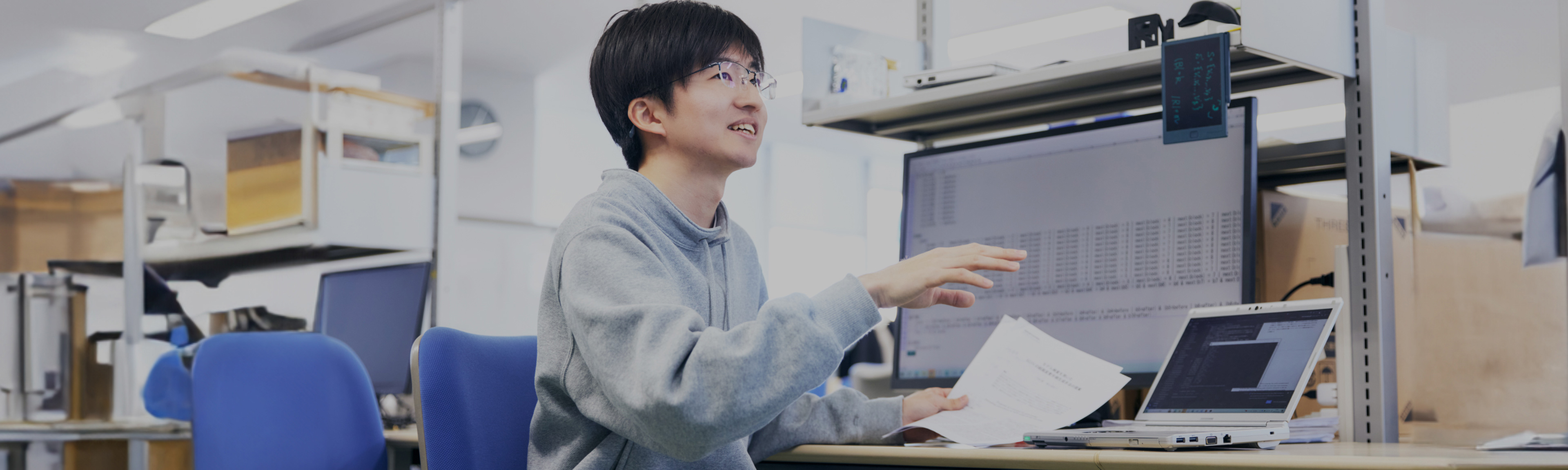

現場スタッフのヒアリングを⾏い

調査対象の現状を多⾯的に調査関東学院⼤学⾦沢⼋景キャンパスの近くに位置する「横浜‧⼋景島シーパラダイス」と共同で⾏う社会連携プログラム。授業は通年で⾏います。前期は調査対象の課題や強みを知り、それを解決するシステムを考案するのがテーマ。後期は提案したシステムのプロトタイプを作成します。学⽣たちは、現場のヒアリングによって、「横浜‧⼋景島シーパラダイス」の現状を知り、⼤学の学びと社会のつながりを実感していきます。

-

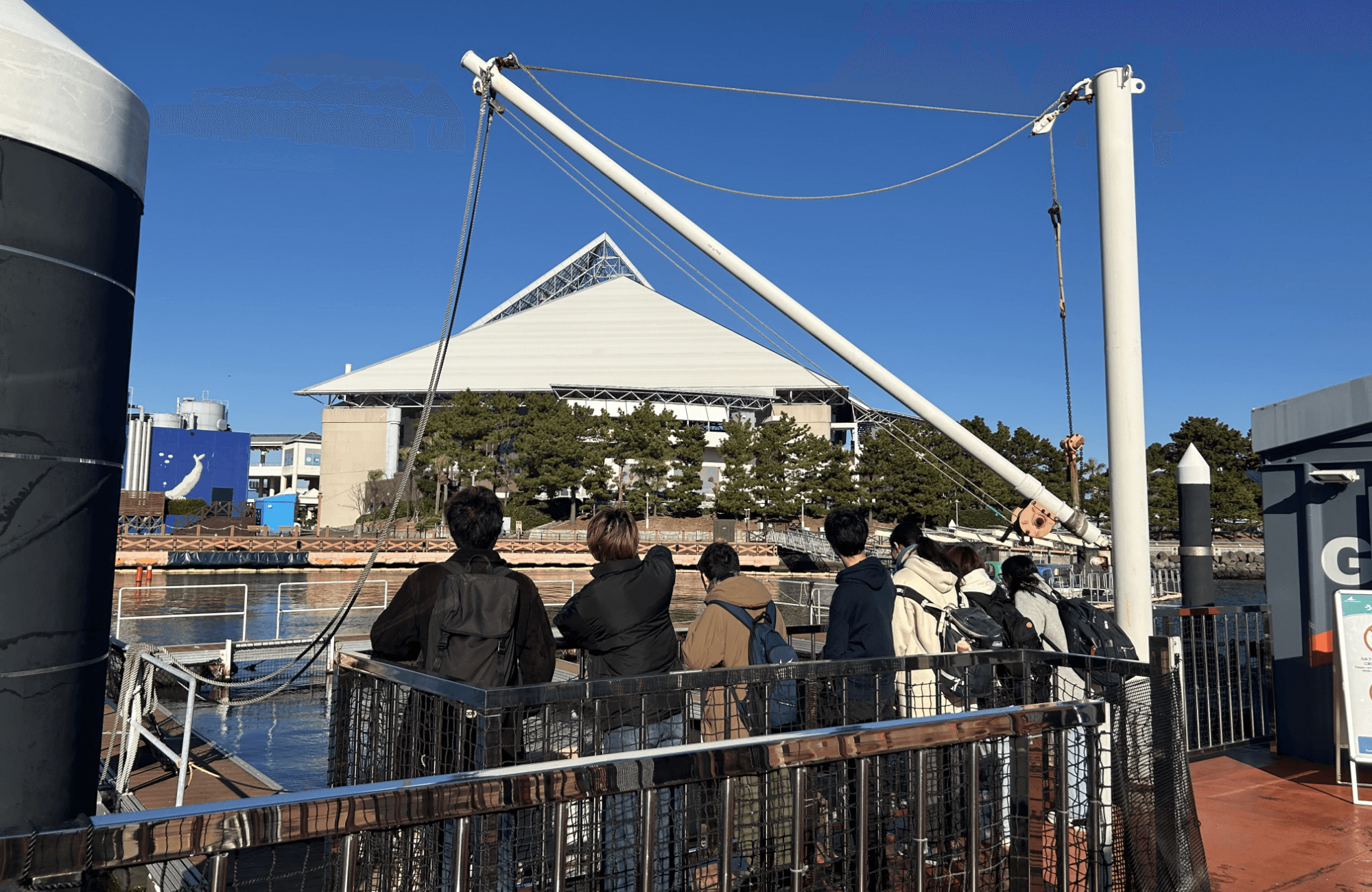

見る

実際に敷地内を隅々まで⾒学し、

施設の強みや課題を⾒つけていく前期の授業で、学⽣たちはまず「横浜‧⼋景島シーパラダイス」を訪れ、敷地内を隅々まで⾒学しました。実際に⼋景島を訪れた学⽣たちが驚いたのは、「⽔族館なのに動物園と同じくらい広い」ということ。さらに、⽔族館内も動線がしっかりとデザインされていて、混雑時もスムーズに観覧ができる様⼦がわかります。⼀⽅で、動物園とは違い⽔族館では「⿂の鳴き声は聞こえない」と気づきを得ました。そこから「聴覚」を使ったサービスを提案できるのではないかという意⾒が出ました。

-

考える

「⾳」をテーマに施設の魅⼒を伝える

複数のアプリプランを考案するプログラムに参加した学⽣たちは、「聴覚」からなにかできないかというアイデアをもとに、「⾳」をテーマに複数のアプリのプランを考えました。そして、複数の案を同時に進めながら、実際に職員に対して提案を⾏い、先⽅の反応がいいものを広げる形でアプローチをしました。さらに、職員を対象にしたヒアリングでは、学⽣たちが知らなかった懸念点なども出てきたため、担当を決めて、新たな解決策の提案に取り組む場⾯もありました。

-

働きかける

アプリのプロトタイプを仕上げ、

職員に向けてプレゼンテーション後期の授業では、現場の⾒学やヒアリングをもとに考えた課題解決のシステムやアプリのプロトタイプを仕上げ、職員に向けてプレゼンテーションを⾏います。こちらでは、実際にプレゼンテーションで説明をしたアプリケーションの紹介を⾏います。

⽬的.

来場者に「⾳」を通じた新しい体験価値を提供し、⽔族館の魅⼒を多⾓的に伝えることが⽬的です。以下は検討していたアプリの例です。どのアプリも、使う⼈の体験を豊かにし、⼋景島シーパラダイスをより深く楽しんでもらうことを⽬指しています。

1.⽔族館の「海中⾳」アプリ

このアプリでは、⽔族館内で展⽰されている⿂や海洋⽣物が発する⾳や、施設が再現した海中の環境⾳を楽しむことができます。来場者は展⽰ごとに設置されたQRコードをスキャンすることで、そのエリアに関連する⾳声ガイドや環境⾳を聞くことができます。

2. 海洋⽣物の鳴き声を学べる教育アプリ

このアプリでは、クジラやイルカなどの海洋⽣物が出す鳴き声をクイズ形式で学べます。ゲーム形式で楽しみながら⽣物の鳴き声を聞き分けるだけでなく、「なぜその⾳を出すのか」‧「鳴き声の意味」などを詳しく学べる、解説モードも搭載しています。

3. リラクゼーションアプリ

このアプリは、⽔族館で収録した波の⾳やイルカの鳴き声などを使い、リラックス効果を提供するものです。ユーザーは好きな⾳を選んで再⽣し、寝る前や作業中のBGMとして利⽤できます。また、施設の情報やイベント案内もアプリ内で確認できるため、来場者が⼋景島シーパラダイスを思い出しながら利⽤することもでき、施設のリピーター獲得にもつながるよう制作しました。

4. バーチャル海洋ツアーアプリ

このアプリでは、海中の世界をバーチャル体験できます。来場者は、アプリ内で特定の展⽰エリアに関連する海中シーンを選択し、リアルな海中サウンドとナレーションガイドによるツアーを楽しむことができます。現地に来られない⽅でも海洋体験を楽しむことができるため、遠⽅からの興味を引きつけるツールとしても活⽤できます。 -

振り返る

グループワークでは1つのテーマに

集中するほうがクオリティが⾼まる学⽣たちは当初、参加メンバー1⼈ひとりがプランを考案し、複数の提案をする計画でした。しかし、それだと個⼈差があり、⼀つひとつのクオリティが安定せず、結果的に全体のクオリティが⾼まらないということが途中で⾒えてきます。そこで、最終的にはグループ全体で全く別のプランを考え、視聴覚障がいのある⽅でも楽しんでもらえるような「多機能ぬいぐるみを活⽤したイルカショーとの連携」を提案。ライブ会場のペンライト演出を参考に、⾳楽を視覚や触覚で楽しめるぬいぐるみを⽤いてイルカショーの演出を⾏うという内容です。グループワークでは、メンバーで互いに強みを補完しあいながら、ひとつの提案に集中するのがいいという気づきを学⽣たちは得たようです。

-

まとめ

情報系だけでなく幅広い分野の

教員からアドバイスを得られた今回の社会連携プログラムを通じて、学⽣たちはグループで役割分担を決め、計画を⽴てながらプロジェクトを完成させました。

仕事の割り振りでは、メンバー1⼈ひとりが強みを発揮しながら、全員が貢献できるような⼯夫も⾒られました。また、今回のプロジェクトで、学⽣たちは情報系の教員だけでなく、経営学や社会学を専⾨とする教員からのアドバイスも得ることができました。これも総合⼤学である関東学院⼤学の強みといえるでしょう。

SITE CONTENTS