ドローンの赤外線画像を解析して

密漁を発見・通報するシステムを開発

工学研究科 情報学専攻 情報システムデザイン専修 博士前期課程2年 MASATOMO KOBAYASHI

密漁対策システム

-

知る

ドローンの企業や海洋科学高校と共同で

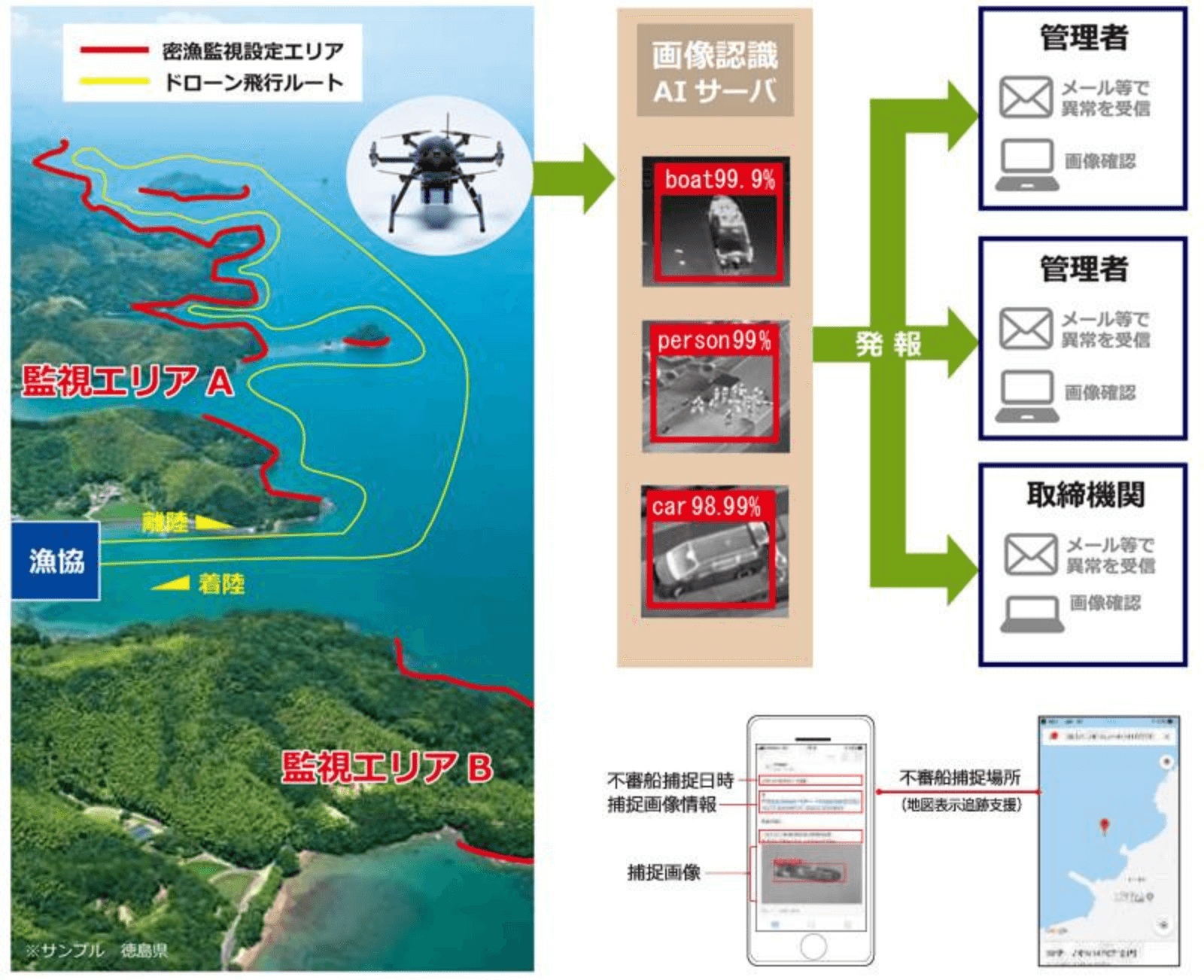

密漁被害の現状をヒアリングドローンを使ったサービスを提供する株式会社エアーズ、神奈川県立海洋科学高等学校と共同で、海洋における「密漁対策システム」の共同研究を行いました。日本の沿岸部では、密漁被害が増加しており、見回りする際も危害を加えられることや夜間の磯は危険なことが懸念され、警備の方法に課題が存在していました。特定の領域のみカメラ・センサなどで監視しても、別の領域で密漁されるだけで解決策になりません。また、ドローンを使った警備にも位置情報の特定が難しいという課題がありました。

-

見る

摘発の難しさなど密漁の現状を

現場での見学・調査で理解する密漁被害の現場を見学し、調査を行うと現状では、「陸に資源を揚げる」までしないと摘発はできないとわかりました。さらに、海上で密漁しているところを発見しても、資源を海に捨てられたり、危害を加えられたりする危険性があります。また、採取してはいけない領域で、観光ついでに採取してしまうなど、意外と認知されていないこともあることが現地調査によって見えてきました。ここから現場の課題を解決する方法を模索していきます。

-

考える

ドローンで撮影した赤外線画像から

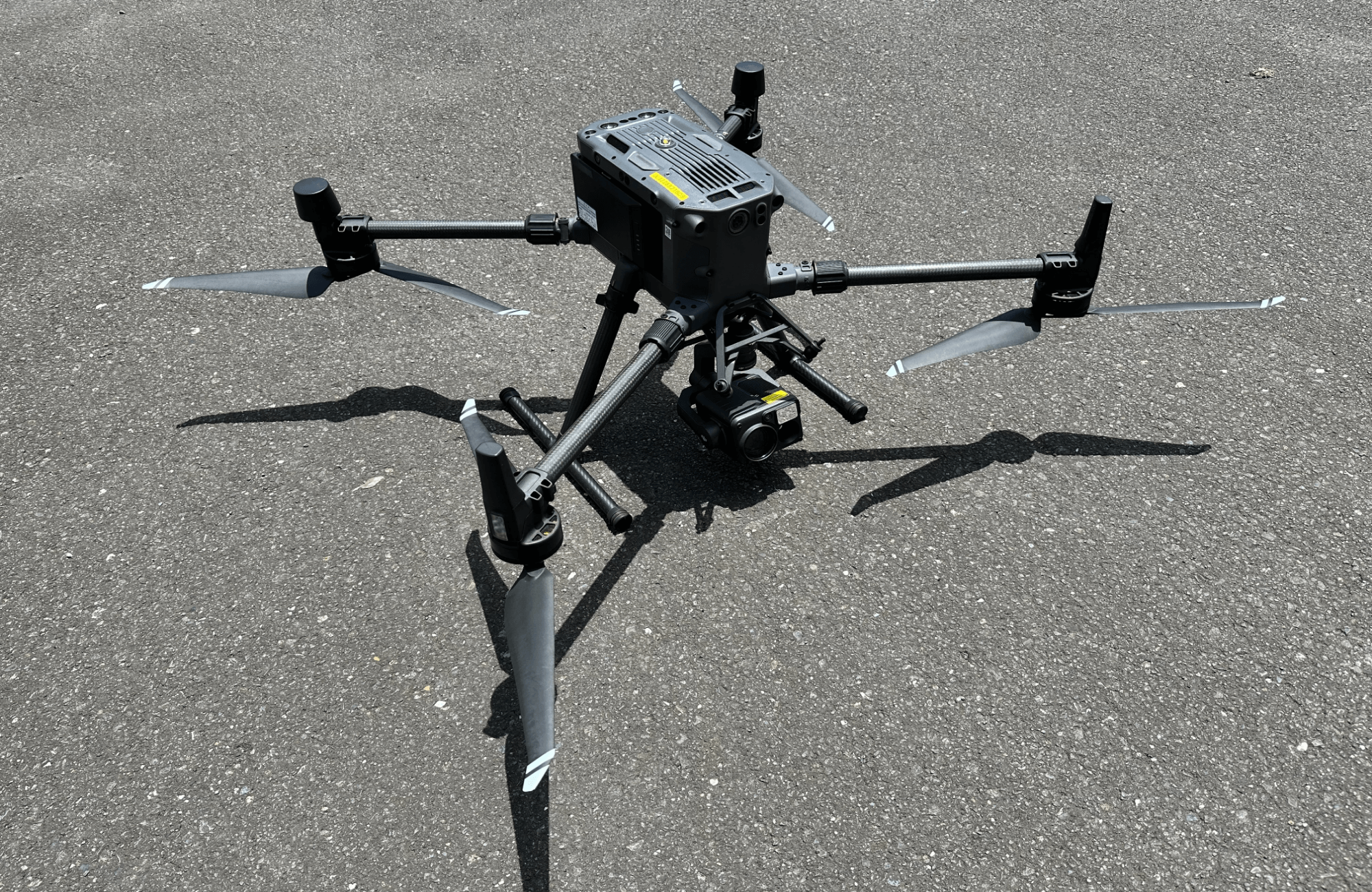

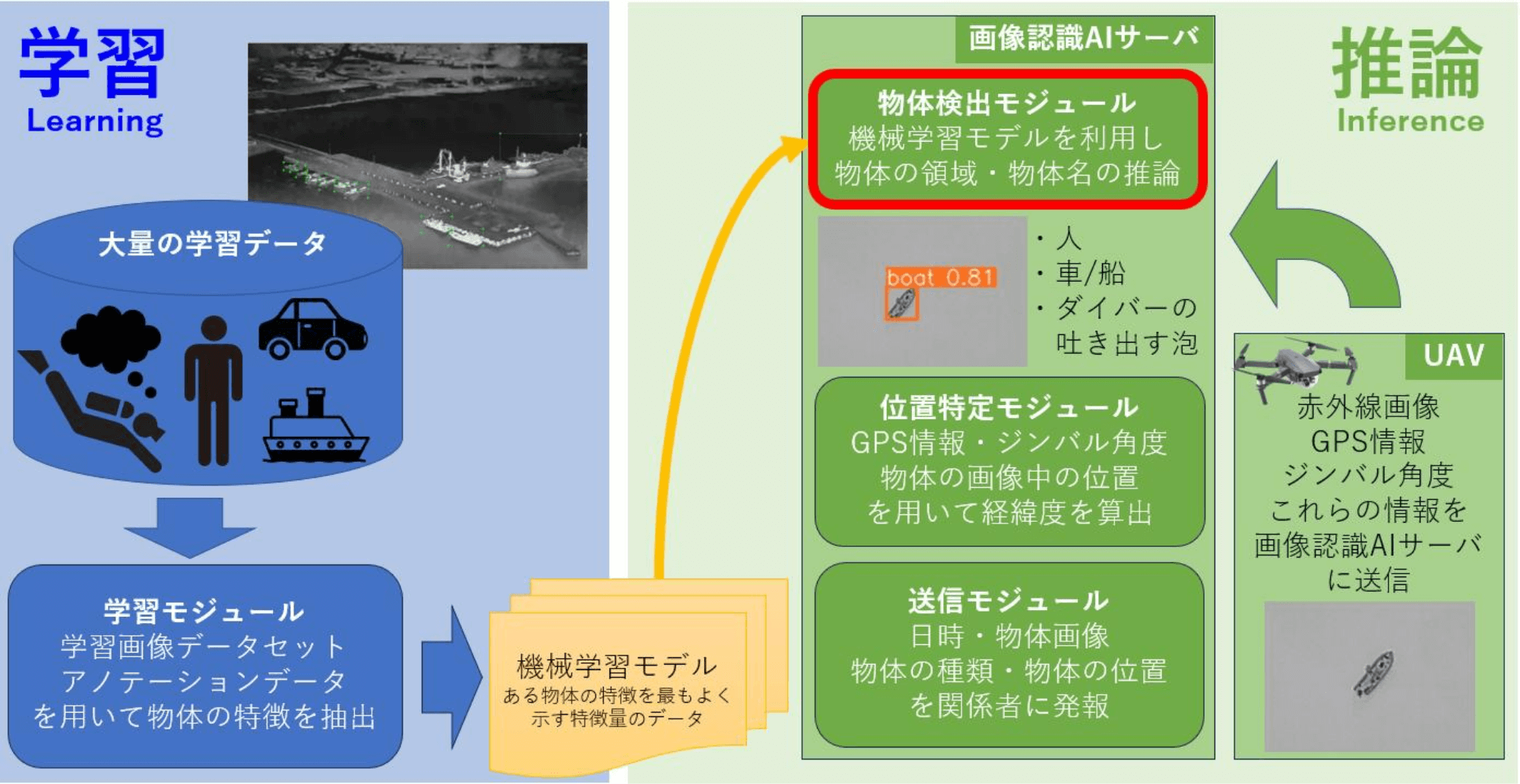

怪しい物体を検出するシステムを考案現場のニーズとしては、警備する人が安全な見回り環境を実現したい、深夜や早朝など警備する人の負担を少しでも減らしたい、密漁しやすい領域を減らしたいなどが挙げられました。そこで、共同研究チームは、深夜の沿岸部など密漁が行われやすい時間・場所をドローンが自律飛行し、取得した赤外線画像および位置情報から怪しい物体を特定し、関係者に通報するシステムを開発しようと考えました。

-

働きかける

時間や領域の制限を受けずに監視する

ドローンのメリットをアピール学部生の頃から行ってきた研究を通して、夜間でも日中でも赤外線画像を用いることで物体の検出ができることを知っており、それを生かしたシステムを提案しました。さらに、ドローンを用いることで特定の時間や領域の監視に特化しない、汎用的な監視ができると考えました。ドローンなら目視では難しい岩陰や沿岸の木陰など、上空から監視する利点もあると考え、この点も強くアピールしました。

-

振り返る

機械学習の教師データ作成作業を

スムーズに行う方法を工夫した今回、ドローンが撮影した赤外線画像から怪しい物体を検出するモデルを作成するために、AIの機械学習を活用しました。教師となるデータを作成する際は、人間の目視でどの物体か(人・車・船・ダイバーの泡)を識別し、どの領域が正解なのか印を付けていきました。大量のデータに印を付けていく作業には、多くの学生が参加しました。印をつける基準を具体的に例示することで作業をスムーズに進められたといいます。

-

まとめ

学外の関係者との共同作業を通じて

コミュニケーションスキルが鍛えられた参加学生は、外部の関係者との共同作業を意識しながら、より丁寧な説明を行っていたのが印象的でした。今回の密漁対策の監視システム開発では、物体検出の「教師データ」をつくる作業量が膨大だったので、細かいスケジュール管理のスキルも身についたといいます。また、学生は、定期的に企業の担当者とミーティングをする機会があり、そのための調整メールや進捗報告など、就職活動にもつながるコミュニケーションスキルも鍛えることができました。

SITE CONTENTS