無線通信システムを⽤いてオートバイの事故を減らすために

NAGAOSA TOMOTAKA-

背景

⾃動運転システムや安全運転⽀援の技術が進歩してきた現代で、

これから研究が進められていくジャンルについて私の専⾨分野は無線通信の交通応⽤です。例えば、道路上で隣り合う⾞両間で互いの位置や速度などの情報を交換して、安全性を⾼める無線通信システムなどを開発しています。

昨今は技術が進歩して、⾃動運転システムや安全運転⽀援が向上したことにより、⾃動運転社会の到来が現実味を帯びてきました。ただ、それは四輪⾞に限られた話で、⼆輪⾞(オートバイ)が取り残されている印象を受けています。そういった背景もあって、今後は、オートバイの安全運転技術の開発が活発になっていくと考えています。 -

目的

無線通信システムを⽤いてオートバイの事故を減らすこと

研究の⽬標は、無線通信システムを⽤いてオートバイの事故を減らすことです。

ライダーにどのような情報をどのようなタイミングで与えると安全に直結するのか。

この問いを明らかにするために、⼆輪⾞のライディングシミュレータを開発して使⽤しながら、研究に取り組んでいます。

無線通信システムを⽤いてオートバイの事故を減らすこと

背景

私の専⾨分野は無線通信の交通応⽤です。例えば、道路上で隣り合う⾞両間で互いの位置や速度などの情報を交換して、安全性を⾼

める無線通信システムなどを開発しています。

昨今は技術が進歩して、⾃動運転システムや安全運転⽀援が向上したことにより、⾃動運転社会の到来が現実味を帯びてきました。

ただ、それは四輪⾞に限られた話で、⼆輪⾞(オートバイ)が取り残されている印象を受けています。そういった背景もあって、今

後は、オートバイの安全運転技術の開発が活発になっていくと考えています。

⾃動運転システムや安全運転⽀援の技術が進歩してきた現代で、

これから研究が進められていくジャンルについて

提案⼿法

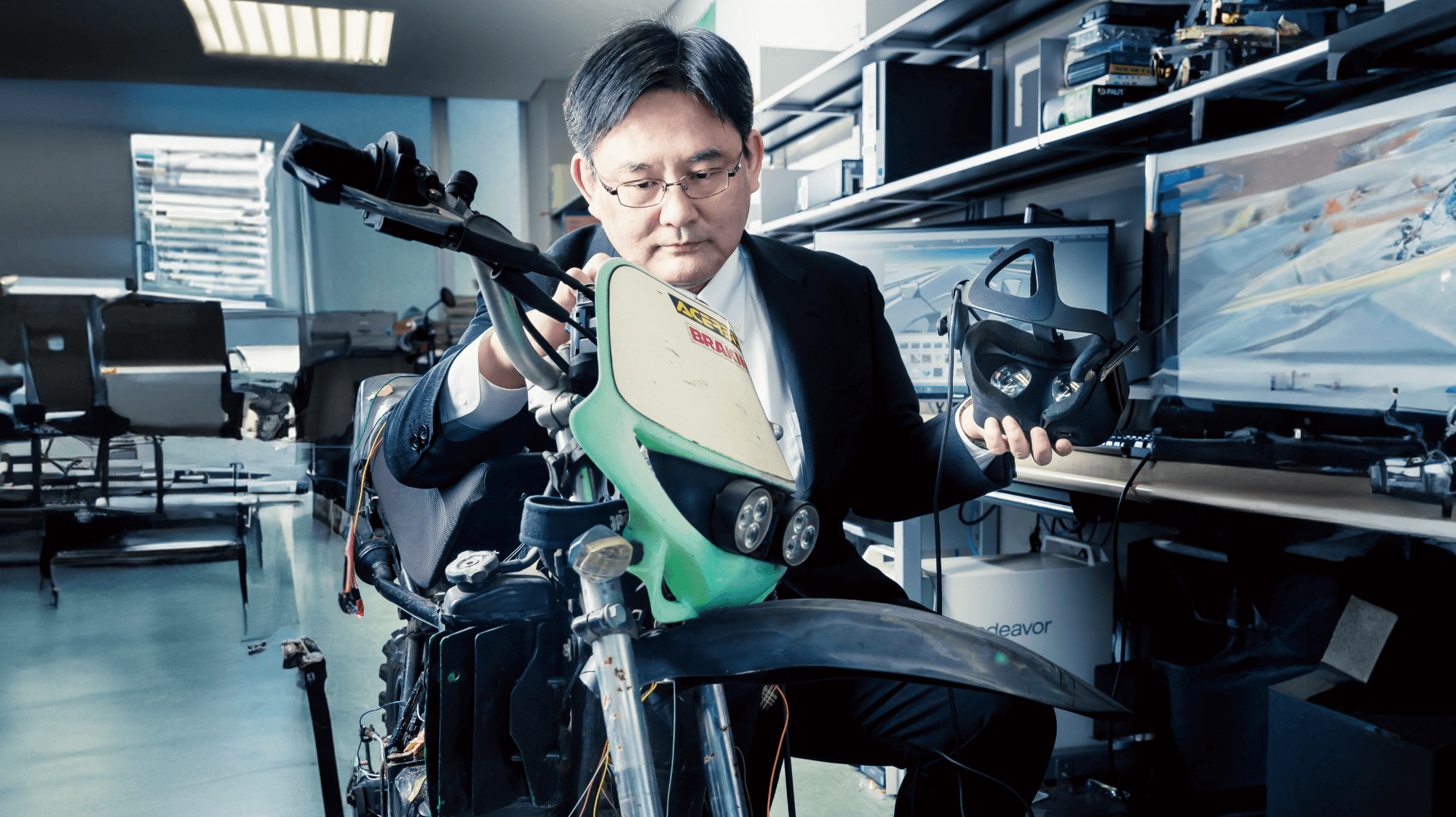

⼆輪⾞のライディングシミュレータについて説明をすると、VR(仮想現実)機器を装着して、⾛⾏環境をバーチャルで体験できる

装置のことです。⾃動運転社会において、オートバイにどのような安全運転⽀援システムが必要かを検討するために、VR空間での

リアルな運転体験を研究者たちに提供することを⽬的としています。

⼆ -

提案手法

⼆輪⾞のライディングシミュレータを使い、⾃動運転社会の中で

どのような安全運転⽀援システムが必要かを調べていく⼆輪⾞のライディングシミュレータについて説明をすると、VR(仮想現実)機器を装着して、⾛⾏環境をバーチャルで体験できる装置のことです。⾃動運転社会において、オートバイにどのような安全運転⽀援システムが必要かを検討するために、VR空間でのリアルな運転体験を研究者たちに提供することを⽬的としています。

-

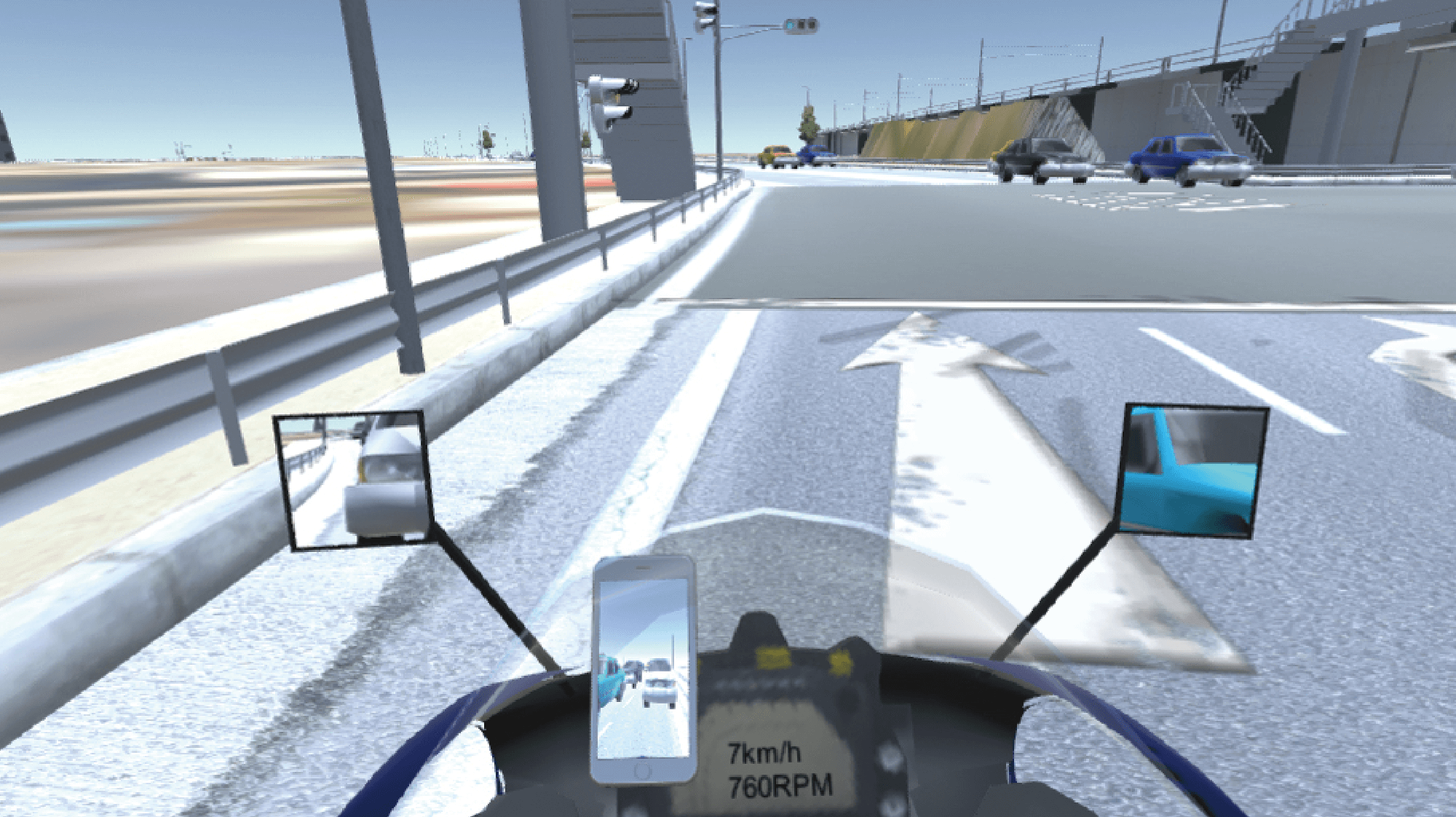

検証

リアルな運転環境をシミュレータ上で再現

ライディングシミュレータのVR環境は、VRヘッドセットMeta Questに対応しているUnityという3Dゲーム制作ソフトを利⽤して構築しています。Google Mapsをベースに横浜‧⾦沢⼋景キャンパス周辺の道路状況を再現し、⾃⾞両以外の⾃動⾞は、信号機の表⽰に合わせて、⾃律的に道に沿って⾛⾏させている形です。操作はオートバイ実機のスロットル、ブレーキ、ハンドルにセンサを取り付けて、これらを動かすことで⾏います。研究室の学⽣や情報ネット‧メディアコースの若⼿の先⽣たちにも協⼒してもらい、⾼精度でより没⼊感のあるシミュレータが実現しつつあります。

-

まとめ・効果

ライディングシミュレータを使った今後の研究の展望

研究を進めてきたライディングシミュレータは、従来のライディングシミュレータに⽐べて、VRの画⾯上では、忠実に再現された信号やガードレール、歩道橋などの実際の⾵景を映し出すことができ、動作の⾯では、後⽅を振り返る動作ができる点など独⾃性を持った機能も兼ね備えたライディングシミュレータとなりました。今後は、⾞両間通信により送られてくる周囲⾞両の情報を、ライダーさんの使っているナビゲーション画⾯上に表⽰させることも視野に⼊れて、無線通信システムに3Dゲーム制作やVR技術を融合させた研究として進めていきたいと思います。

SITE CONTENTS